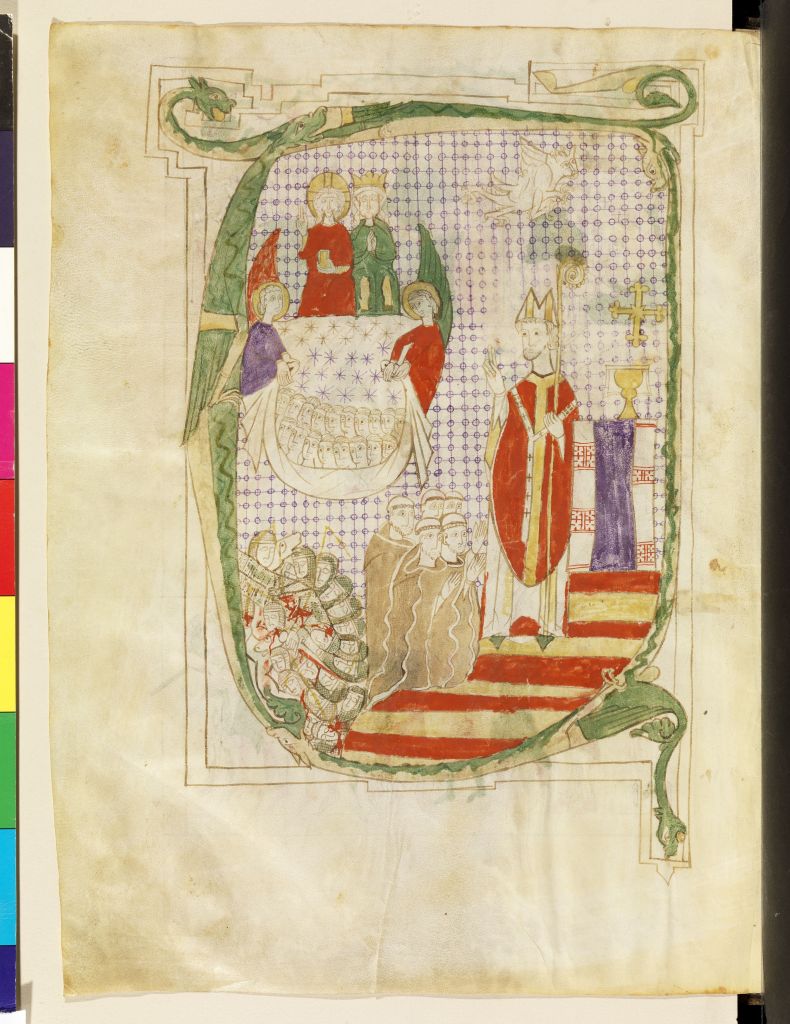

Tal día como hoy hace 770 años, el 8 de mayo de 1254, el rey Alfonso X el Sabio, rey de Castilla y de León, firmaba en Toledo una “carta abierta notificativa” (AUSA, Carp. 3, 1), en la que organizaba la actividad del Estudio Salmantino y confirmaba sus privilegios. El documento completaba el acto de creación de las Escuelas en 1218 por parte de su abuelo, el rey Alfonso IX de León, así como los sucesivos documentos de protección y confirmación del Estudio que había otorgado su padre, el rey Fernando III, en varias ocasiones.

La importancia del documento de Alfonso X radica en que estructura y organiza por primera vez varios aspectos del Estudio General de Salamanca, desde problemas cotidianos de los escolares –como el alquiler de casas o malos comportamientos en la ciudad–, hasta la organización puramente universitaria: por ejemplo, consolida 12 cátedras –de derecho canónico, civil, medicina, lógica, gramática y música–, y se crearon varios puestos, como el de maestro de órgano, el de apotecario [boticario] y … el de Estacionario:

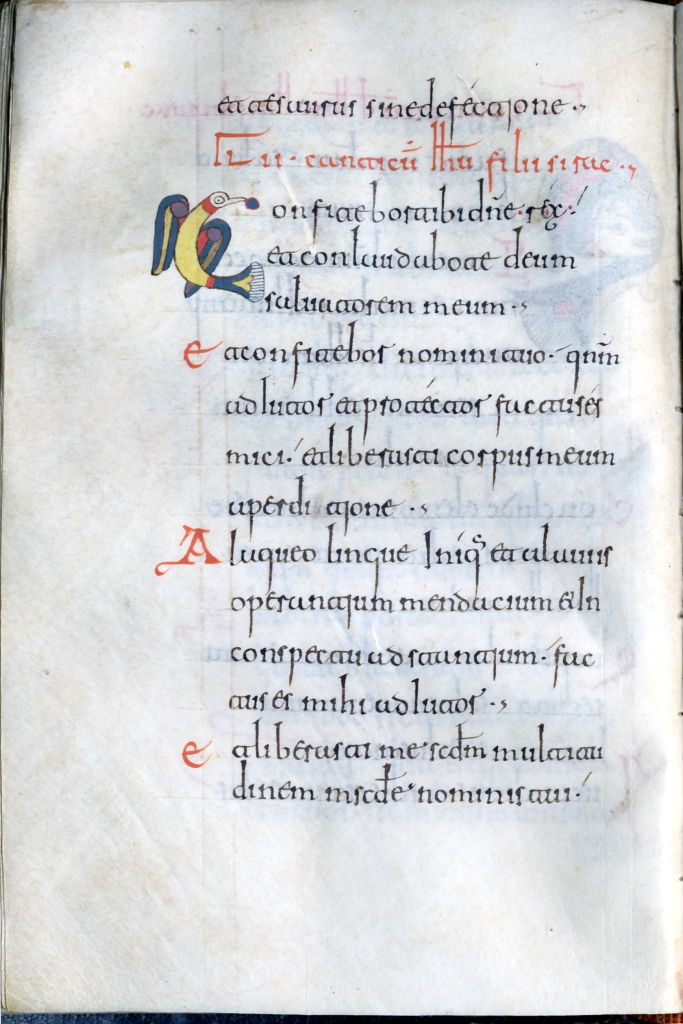

Otrosí mando e tengo por bien que ayan vn estaçionario e yo que

le dé çient maravedís cada año, e él que tenga todos los

exenprarios buenos e correchos.

[Mando que haya un estacionario, al que se le paguen 100

maravedíes al año, para que tenga los ejemplares en buen

estado y corregidos].

Con esta frase, el rey sabio inauguró la actividad bibliotecaria en la Universidad de Salamanca hace 770 años.

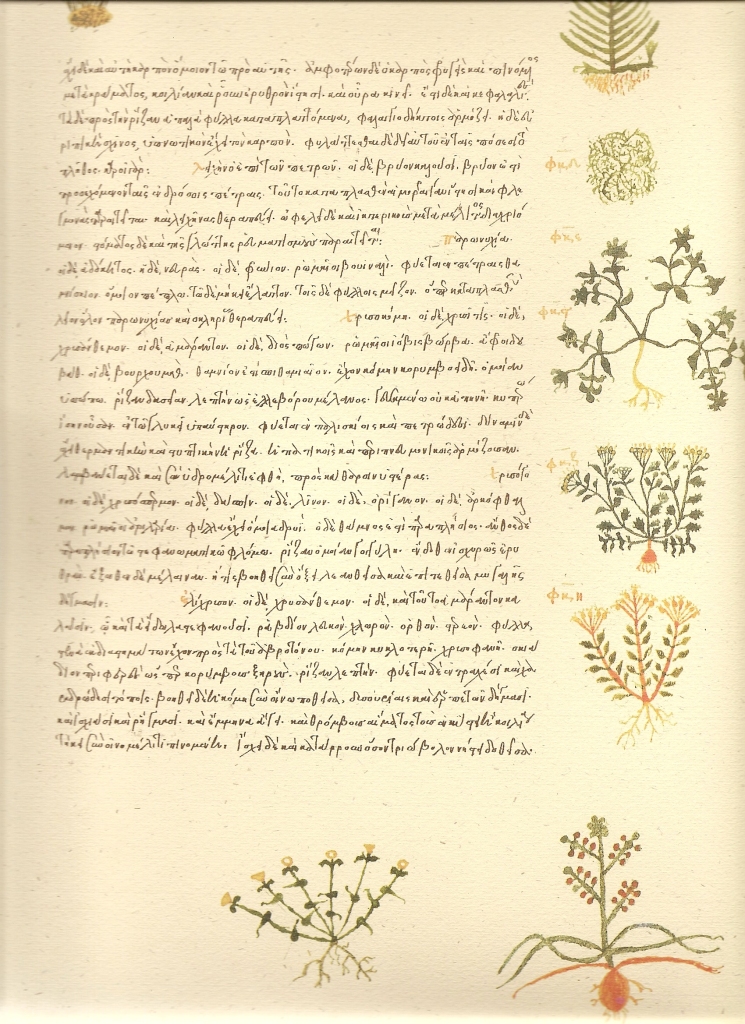

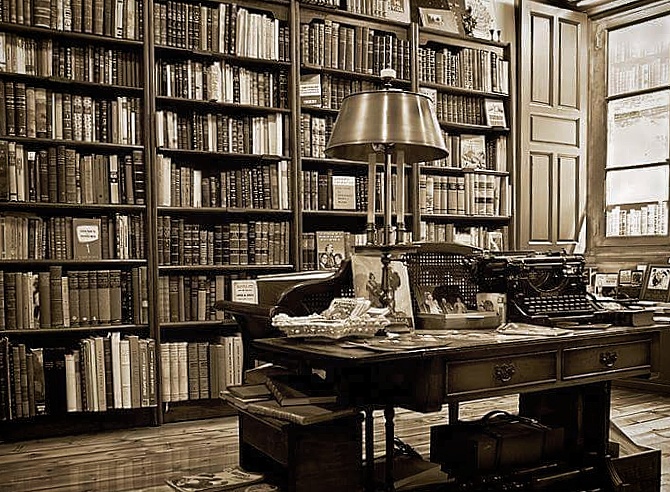

El Estacionario era un copista de la ciudad, que trabajaba bajo la supervisión de las autoridades universitarias y recibía un salario del propio Estudio. Las autoridades del Estudio aprobaban y fijaban el texto de las lecciones y encargaban al estacionario que las copiara y mantuviera en buen estado. Este texto autorizado era el Exemplar, que se dividía en cuadernos, llamados peciae. El estacionario se encargaba de mantener los cuadernos actualizados y también del control del préstamo de las peciae. Los estudiantes alquilaban estas pecias para copiarlas o mandarlas copiar.

Volvamos a las palabras del propio Alfonso X sobre el Estacionario, recogidas en su corpus legislativo de Las Siete Partidas, escrito entre 1256 y 1265 (Ley XI, Segunda Partida):

Cómo en los Estudios generales deuen auer Estacionarios, que tengan tiendas de libros para exemplarios.

Estacionarios ha menester que aya en todo Estudio general, para ser complido; que tenga en sus estaciones buenos libros, e legibles, e verdaderos de testo, e de glosa; que los loguen a los Escolares, para fazer por ellos libros de nueuo, o para emendar los que touieren escritos. E tal tienda, o estación como esta non la deue ninguno tener, sin otorgamiento del Rector del Estudio. E el Rector, antes que le de licencia para esto, deue fazer esaminar primeramente los libros, de aquel que deuia tener la estación, para saber si son buenos, e legibles, e verdaderos.

E aquel que fallare, que non tiene tales libros, non le deue consentir que sea Estacionario, nin logue a los Escolares los libros, a menos de ser bien emendados primeramente. Otrosí deue apreciarle el Rector, con consejo del estudio, quanto deue recebir el Estacionario por cada quaderno, que prestare a los Escolares para escreuir, o para emendar sus libros. E deue otrosí recebir buenos fiadores del, que guardara bien, e lealmente todos los libros, que a el fueren dados para vender, que non iara engaño ninguno.

Estamos seguros de que esta joven de 770 años tiene aún una larga vida por delante