Don Felipe Maíllo Salgado, profesor de árabe en la Facultad de Filología de la Universidad de Salamanca, nos acaba de donar una de sus últimas publicaciones. Se trata de la edición de dos textos del siglo XVII que se conservan en el fondo manuscritos de nuestra universidad.

Ambos textos son obra del jesuita José de Tamayo y Velarde (1601-1685). Sevillano, entró en la Compañía de Jesús en 1618. Enseñó teología moral en el colegio de Salamanca, se dedicó luego a las misiones y dirigió los colegios de Arévalo y Logroño. Enviado en 1644 a Italia, fue apresado por un arráez de Argel el 2 de mayo y permaneció cautivo en esa ciudad y en Tetuán hasta julio del año siguiente. Durante este tiempo escribió varios tratados y realizó actividades pastorales entre los cautivos. Murió en 1685, en Salamanca, en cuyo colegio llevaba desempeñando varios cargos desde 1671.

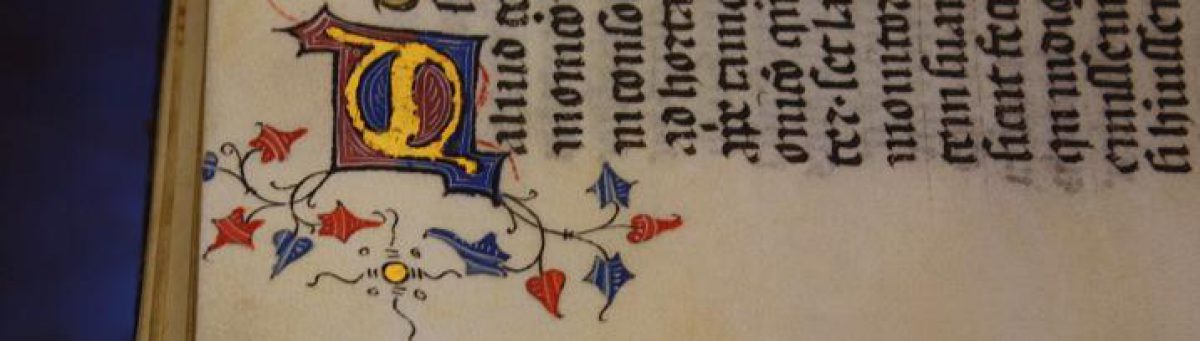

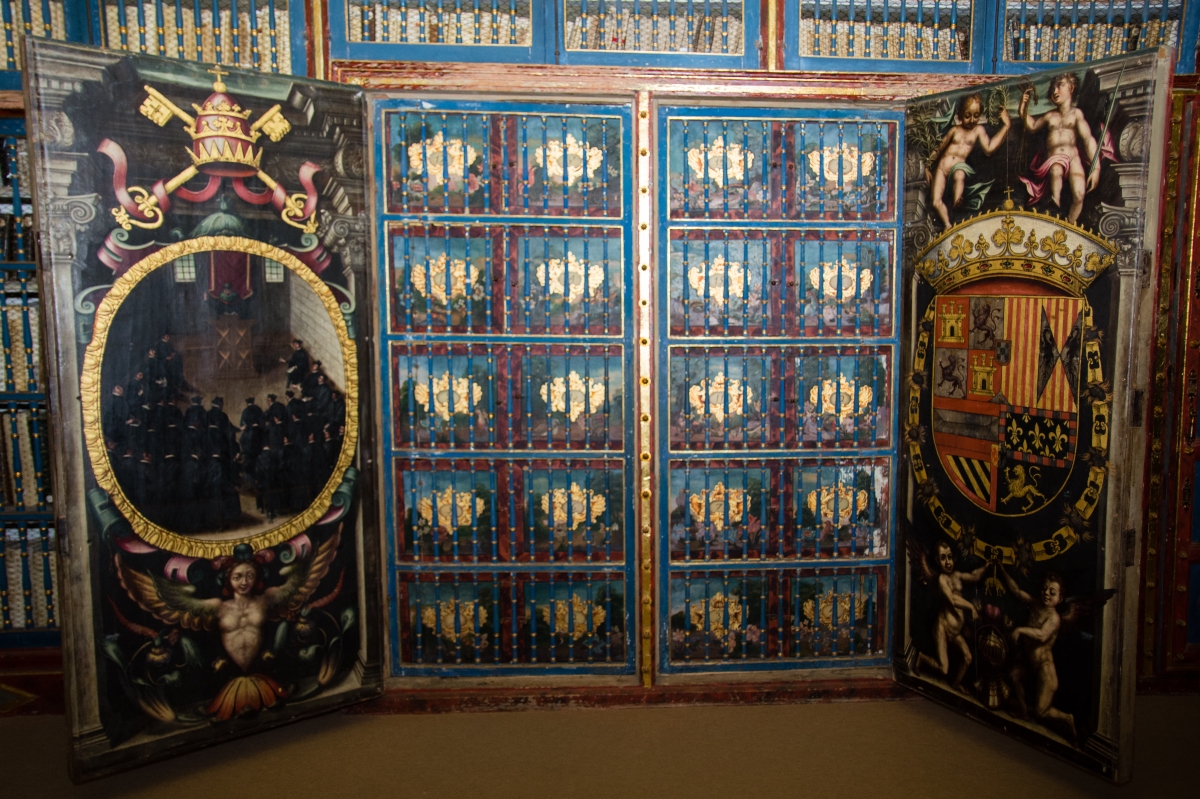

Tamayo es autor de varios tratados exegéticos, una obra de controversia religiosa con el judaísmo y otras de carácter espiritual. Todas ellas fueron impresas. Quedaron manuscritos los dos tomos del Año de días memorables de la Compañía de Jesús, en la que trata de los fastos de su orden religiosa y elogia a sus varones ilustres (Mss. 710-711 de la Universidad de Salamanca). Y las dos que ahora se editan: Memorias del captiverio, compuestas en 1683 (Ms. 481) y Compendiosa relación de las costumbres, ritos y gobiernos de Berbería, compuesta en 1645 (Ms. 1534)

En una primera sección, el profesor Maíllo pasa revista a la historia bibliográfica de estos dos textos, de los cuales el primero ya ha sido objeto de dos ediciones: una ya lejana, en 1898-1899, por el jesuita A. de Madariaga; la segunda, más reciente (sorpresa para el propio editor y para la propia biblioteca), de Enrique Mora González, en Analecta Mercedaria 28 (2009) 99-186.

El interés de estas dos obras radica, en palabras del profesor Maíllo, en que: «José de Tamayo, como hombre culto que era, en sus apenas quince meses de cautiverio, hizo una serie de observaciones interesantes, parciales a veces, humorísticas otras, e incluso sesgadas, que nos proveen de no pocos datos sobre las sociedades magrebíes, ya que estuvo cautivo en Argel y en Tetuán, probando desde la vida en los baños de Argel a aquella otra de las mazmorras tetuaníes. Da cuenta de las diferencias culturales abismales entre esos dos mundos antagónicos por entonces que eran la Cristiandad y el Islam. […] Como buen etnógrafo nos describe el vestido y las comidas, y observa la mayor civilidad y organización de los moriscos, a los que trata mejor que a los moros propiamente dichos (árabes y bereberes), quizá porque veía en los primeros más afinidad de costumbres con los cristianos» (págs. 39-40).